学生時代に制作した大黒貴之の彫刻:甘く辛いあの時間はもう2度と味わうことができない

彫刻家の大黒貴之(@takayuki_daikoku)です。

作品をテキストとInstagramの画像を交えながら紹介していく「私の仕事シリーズ」です。今回は、前回の続きで大学時代の作品となります。

学部は絵画専攻で入学したのですが、彫刻の方が自分に向いていると感じて大学院は彫刻を専攻するようになりました。このころから木を使い始めます。ノミなど木を彫る道具を集め出したものこの頃からでした。

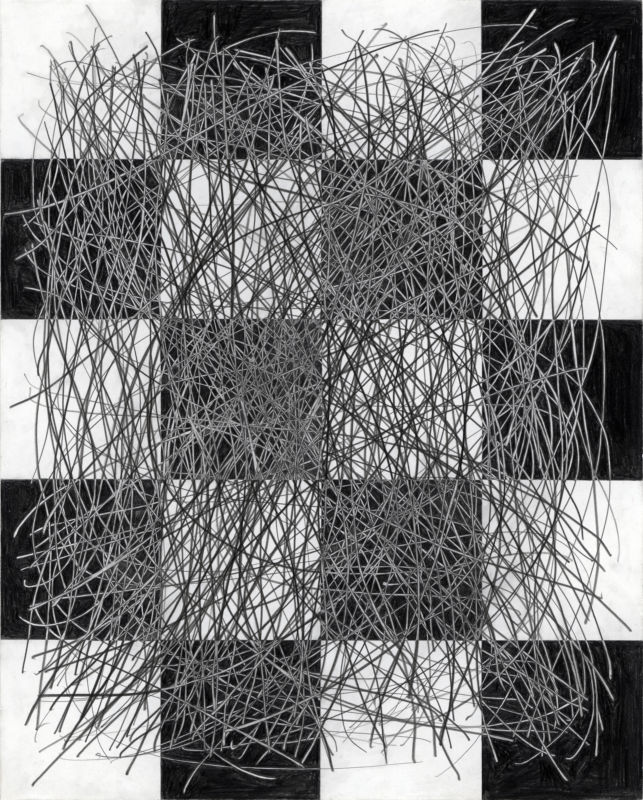

忘れられた収穫, 2000, 260×180×180(cm), 木・荒縄・和紙

Photo: Takayuki Daikoku

↓大学院の修了展に出品した彫刻「枯れ木に花を咲かせよう」

この投稿をInstagramで見る

↓枯れ木に花を咲かせよう/Let’s make withered trees to be in bloom

この投稿をInstagramで見る

学校を出る頃になると制作場所の確保をどうしようかとみんな考え始めます。研究生や助手などになって学校に残ることは先生や生徒たちとの関わりを保ちながら制作もできるのでいい環境だなぁとは思いましたが、遅かれ早かれ学校からは巣立っていかないといけません。ですので、私はノミやのこぎりなど最低限の道具でつくれる作品にしようという気持ちがありました。

学校を出て、学生時代の同志が周りにいなくなったことに一抹の寂しさがありましたしかし、それがドイツへ向かう大きな機会にもなったわけです。大学受験や大学で出会った多くの同志。

芸術や人生、恋愛についてあーでもないこーでもないと語り合った。今振り返ると甘く苦い時間だったなぁと思います。

そして、その時間はもう味わうことができない一生に一度の時間でした。

関連記事

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。