ポップアート アンディ・ウォーホールの大衆的記号とリキテンスタインのドット

彫刻家の大黒貴之(@takayuki_daikoku)です。

今回はアンディ・ウォーホールで有名なポップアートについての話をします。ポップ・アートは1950年代後半にロンドンで最初の動向がみられました。その後、60年代に入るとアメリカにも波及し、アート界に一大センセーションを巻き起こしたムーブメントです。ポップ・アートのポップは大衆を意味するポピュラーの略語です。

このアート概念はネオ・ダダの次の系譜に位置付けられます。特徴として一般大衆の日常的な記号や既製品をネオ・ダダよりもより大胆かつ堂々と絵画や彫刻に取り入れたところです。

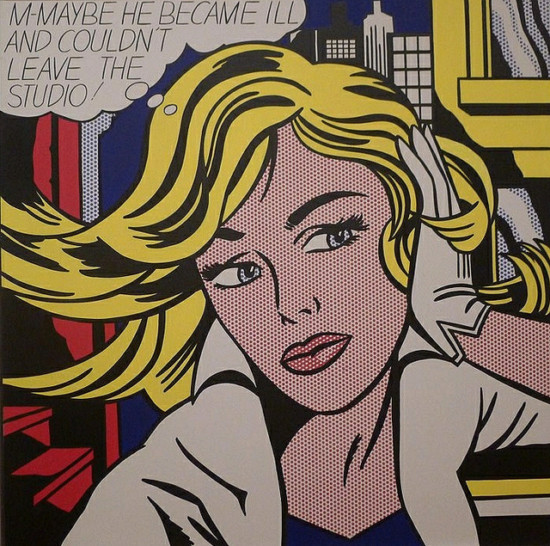

ウォーホールのキャンベルスープとリキテンスタインのマンガ

Photo credit: babydriver79 via Visual Hunt / CC BY

ポップ・アートの代名詞と言えば、アンディ・ウォーホールとロイ・リキテンスタインです。

ウォーホールは、もともと商業デザイナー出身で現代アートにもビジネスの要素を取り入れ、メディアを多用し戦略的に自身の作品を売り出していったことで知られています。

作品の特質として一般大衆に広く知れ渡っている有名人の肖像や一般商品を記号的に用います。そして、シルクスクリーンという版画技法で複製し、同じ記号を連続的に配置配色しました。

記号の象徴には、マリリン・モンローや毛沢東、ジェームス・ディーンなどの世界的に有名な著名人や日常的に消費される日用品や既製品などを取りれます。

キャンベルスープやコカ・コーラのビンなどのような記号に囲まれた中で生活する大衆の状況やマリリンたちの活動内容よりも世間に流れる表層的なイメージ(記号)だけが残っていくという大量生産大量消費の資本主義社会に対してのアイロニー(皮肉)でもあるのです。

彼は「僕の作品には意図やメッセージ的なものは何もないんだ。

ただ作品の表面的なところだけを見てくれればいいだ」と喝破します。

ウォーホールにとって大事なことは作家のオリジナル性ではなく、コピーのコピー、またはイメージのイメージでした。

ハイ・アートとロウ・アートの境界線はどこにある?

Photo credit: Lori L. Stalteri via Visualhunt.com / CC BY

同時期に活躍したロイ・リキテンスタインはマンガやアニメの一コマを抜き取りキャンパスに拡大した油絵を描きました。

雑誌などに描かれているマンガを拡大するとドット(点)の連続であることがわります。一コマを拡大して、さらには、そのドットまでもを再現したことは当時の油画としては画期的なことでした。彼らによって地位を確立したポップ・アートは、従来の抽象表現主義やミニマルアートなどのハイ・アートと日常的な大衆の中にあるロウ・アートとの境界線の再考を問いかけました。

(ハイ・アート→一定の知識や文脈を知らないと理解するのが困難であるアート。例えば、能やオペラ、演劇などもこのハイ・アートに該当します。これに対して、ロウ・アートは、そのような知識等を用いなくても楽しめるアート。例えば、狂言やポップミュージック、マンガ、映画などがこれに当てはまります)

「専門的な知識を持たないと楽しめないアートなんてアートじゃないでしょ?

そのような知識を持っていなくてもアートは楽しめるんだよね」

このポップ・アートはその後、ネオ・ポップやシミュレーショニズムなど多岐に渡ってのアート動向に影響を与えていくことになるのです。

ポップ・アートのまとめ

1.ロンドンに発生し60年代初頭にアメリカで巻き起こった一大動向

2.ポップはポピュラー、つまり大衆という意味である

3.大衆が広く持つ記号やイメージ、既製品をネオ・ダダよりも大胆に取り入れた

4.高度資本主義の大量生産大量消費社会へのアイロニー(皮肉)でもある

5.ハイ・アートとロウ・アートの境界線を再考させた

6.ネオ・ダダの特色を引き継ぎ、その後のアートの動向に多大な影響を与えた

関連記事

↑多く人たちにとって、実用性がないものだと思われるアート。

そのようなアートの価値とは何か、また歴史的にどのように

アートは社会と関わってきたのか、そして現在に生きる私たちにとって

アートはどのような価値を持つかを考えてみたいと思います。

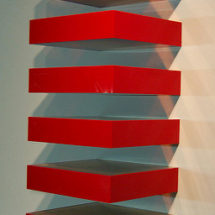

↑ドナルド・ジャッドが切り開いたミニマルアートのお話です。

↑現代アートの父と言われるマルセル・デュシャン。

便器にしか見えない彼の代表作である「泉」。

その作品は、一体何を意味するのでしょうか?

↑ジャクソン・ポロックのドリッピング技法から抽象絵画が生まれたお話です。

↑アートをぶっ壊す反芸術、ネオダダのお話。

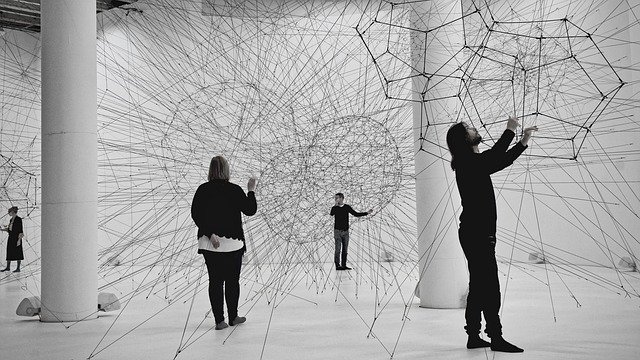

↑今や現代アートの世界では日常となっているコンセプチュアルアート。

コンセプトとアートの関係を紐解いてみました。

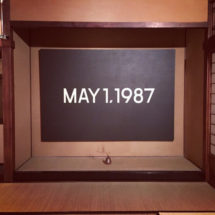

↑時間と存在を探求した世界的なコンセプチュアルアートの旗手、

河原温さんのお話です。

↑クリストは、彼は奥さんのジャン・クロード(1935-2009)と

一緒に活動を続けてきました。布でいろんなものを梱包するアーティストのお話。

参考文献

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。